“Steve Marriott è stato il miglior cantante

che questo paese abbia mai prodotto.”

(David Bowie)

“Non andavamo d’accordo. Mi sono azzuffato con lui un paio di volte. Ma gli avrei

lucidato le scarpe per avere la sua voce. E anche per avere il suo aspetto.”

(Iggy Pop)

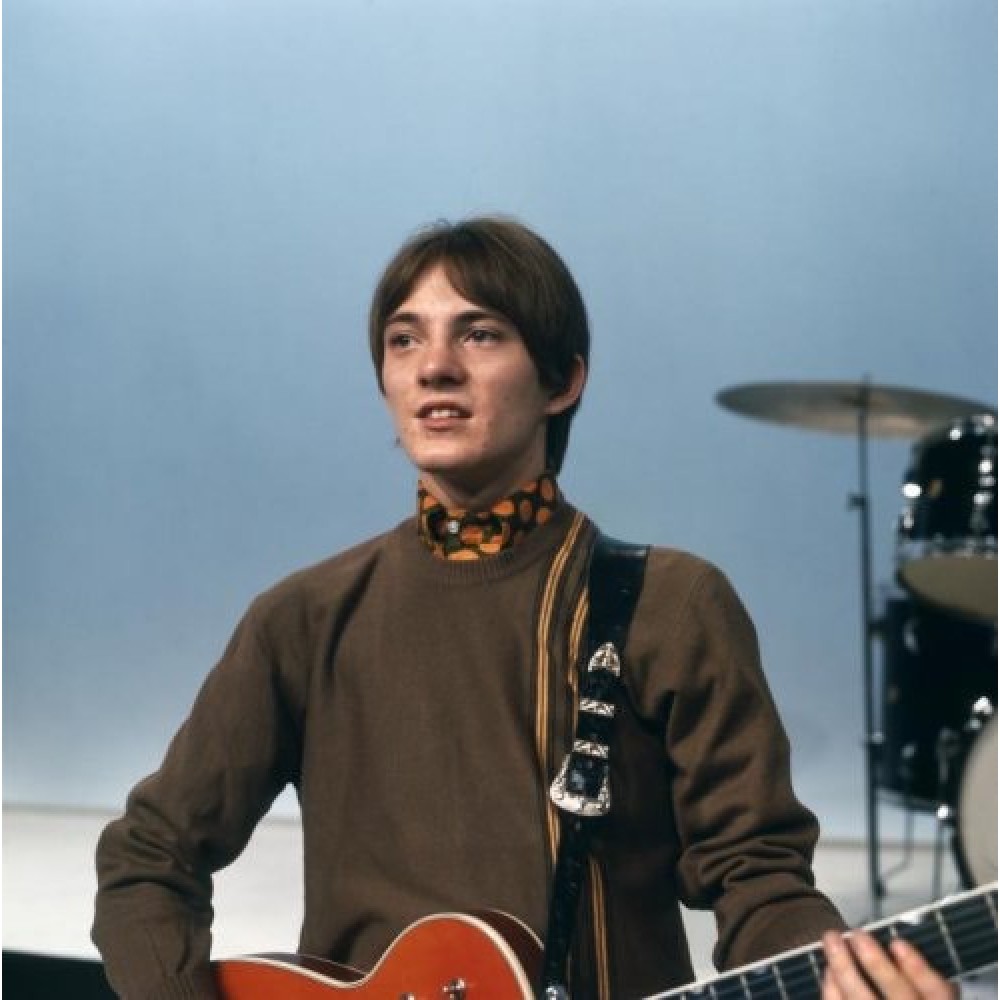

31 dicembre 1968: un giovanotto basso e sottile abbandona improvvisamente il palco dell’Alexandra Palace, dove la sua band si sta esibendo al New Year’s Eve Rave. Lascia cadere la chitarra e se ne va, gridando “I quit!”. Il concerto si interrompe ed è la disastrosa fine di una delle esperienze musicali più esaltanti del decennio: gli Small Faces. Il chitarrista uscito di scena in modo così fragoroso si chiama Stephen Peter “Steve” Marriott, ed è uno dei più grandi cantanti della sua generazione: forse il più grande, almeno secondo il giudizio di molti suoi illustri colleghi.

Classe 1947, cresciuto a Forest Gate (periferia nord-est di Londra), Marriott proviene da una famiglia di umili origini: la madre è un’operaia e il padre, tipografo e poi rivenditore di alimentari, arrotonda il magro stipendio esibendosi come pianista nei pub. È lui a introdurre Steve alla musica, regalandogli un ukulele e un’armonica. Steve è un giovane irrequieto, conosciuto nel vicinato per i continui scherzi e le bravate; come ogni discolo che si rispetti, alle superiori viene accusato di aver tentato di appiccare un incendio a scuola. Nel frattempo, però, inizia precocemente la sua carriera musicale (appassionato di blues e soul, ha una autentica ossessione per Buddy Holly): un numero imprecisato di piccole band, un anno di esibizioni in un musical di Lionel Bart ispirato a Oliver Twist, i primi scampoli di notorietà a livello cittadino nella breve esperienza con i The Moments. Il ragazzo comincia a farsi notare, oltre che per il carattere vulcanico, anche grazie a delle doti vocali fuori dal comune, unite ad un timbro inconfondibile.

Nel 1964 Marriott incontra Ronnie Lane e Kenney Jones, giovanissimi e talentuosi musicisti (rispettivamente bassista e batterista), anche loro figli dell’East End operaio. L’idillio fra i tre è immediato, e con l’aggiunta di Jimmy Winston alle tastiere la prima formazione degli Small Faces è completa. Il nome della band contiene un doppio riferimento: “small” ha a che fare con la bassa statura dei tre fondatori (nessuno di loro raggiunge il metro e 70), mentre “face”, nel gergo mod, indica una persona rispettata e degna di stima.

Nel 1964 Marriott incontra Ronnie Lane e Kenney Jones, giovanissimi e talentuosi musicisti (rispettivamente bassista e batterista), anche loro figli dell’East End operaio. L’idillio fra i tre è immediato, e con l’aggiunta di Jimmy Winston alle tastiere la prima formazione degli Small Faces è completa. Il nome della band contiene un doppio riferimento: “small” ha a che fare con la bassa statura dei tre fondatori (nessuno di loro raggiunge il metro e 70), mentre “face”, nel gergo mod, indica una persona rispettata e degna di stima.

Nel ’65 gli Small Faces vengono messi sotto contratto dalla Decca Records: il loro primo singolo, Whatcha Gonna Do About It, raggiunge la 14esima piazza della UK Singles Chart e li proietta verso la fama. Già all’esordio vengono definiti dalla stampa come “la band dei mods”, che proprio in quegli anni, da comunità urbana eterogenea e malfamata, stanno diventando un fenomeno di costume esteso al di fuori della Swingin’ London. Insieme ai The Who, la band di Marriott viene eletta a simbolo di quel movimento, uno dei primi ad essere identificato come “antisistema”, e la cui ribellione, più che politica, è estetica. In questo senso, è del tutto logico che i portabandiera (più o meno volontari) della subcultura mod siano due gruppi del genere: come i The Who, gli Small Faces sono primitivi e sfacciati, aggressivi e senza compromessi; non hanno le ambizioni “letterarie” dei Beatles, né gli atteggiamenti provocatori dei Rolling Stones, né la vena satirica dei Kinks. Sono, più semplicemente, due quartetti di animali da palcoscenico capitanati da due vocalist formidabili.

Comincia così la breve e travolgente storia delle “faccine”: tre anni intensi, durante i quali la musica pop cambia per sempre nella forma e nella sostanza, e il loro contributo non sarà di poco conto. È un periodo in cui decine di artisti alzano la posta in gioco e producono dischi sempre più complessi e innovativi: ciò che stupisce degli Small Faces è la rapidità esponenziale con cui il loro stile si evolve. Il primo disco (Small Faces, maggio 1966) è una vera e propria scarica di adrenalina beat: i quattro suonano con grande energia e la voce di Marriott, seppure ancora acerba, è già un gioiello splendente. Jimmy Winston viene rimpiazzato da Ian McLagan, eccellente tastierista che sarà decisivo per la metamorfosi sonora del gruppo.

Nei tre dischi successivi (From The Beginning, Decca, e Small Faces, Immediate Records, pubblicati nel giugno del ’67; There Are But Four Small Faces, Immediate Records, uscito a dicembre dello stesso anno) l’orizzonte di Marriott e compagni si allarga a dismisura, assorbendo le influenze più disparate e mescolandole assieme in un calderone variopinto e imprevedibile: tra deragliamenti psichedelici e inserti music hall, emerge con prepotenza la vocazione black di Marriott. Senza perdere un grammo della loro identità cockney, saltano senza paura dal pop bianco a sonorità soul, creando uno stile unico che farà scuola. Sostenuto dalle splendide performance dei suoi compagni, Marriott giganteggia e si muove con disinvoltura da un genere all’altro, offrendo prestazioni vocali da brividi. Oltre ad essere un cantante inimitabile, dimostra di essere un musicista a tutto tondo: firma buona parte dei successi del gruppo, suona la chitarra e l’armonica a bocca, si fa carico della produzione (insieme all’altro “cervello” Ronnie Lane) ed è lui a spingere la band verso l’esplorazione di nuovi mondi musicali.

McLagan e Jones, tra l’altro, racconteranno poi che la loro intenzione sarebbe stata quella di darsi un indirizzo sperimentale fin dall’inizio: la casa discografica e il loro manager fanno pressione affinché assumano una dimensione da pop band. Non a caso, i brani più commerciali del gruppo saranno ben presto ripudiati da tutti e quattro gli Small Faces.

In quel periodo Jimmy Page, che sta per concludere l’esperienza Yardbirds, è alla ricerca di un cantante per una nuova band: la sua prima scelta è Marriott, che però rifiuta. Dovrà ripiegare su Robert Plant, giovane e acceso fan degli Small Faces (assiste regolarmente ai loro concerti e in alcune occasioni lavora per loro come fattorino), il cui stile canoro è fortemente ispirato a quello di Marriott. Per rendersene conto è sufficiente ascoltare You Need Loving, brano di Willie Dixon, nella rilettura proposta dalle “faccine”: parte del cantato di Whole Lotta Love è ai limiti del plagio. Marriott non si risente per il “furto” che contribuirà a fare di Plant una star planetaria: pare che, al sentire per la prima volta il brano dei Led Zeppelin, abbia esclamato “Vai così, figlio mio!”.

L’ascesa degli Small Faces è irresistibile, ma insieme alla fama e al successo arrivano i primi problemi: ai quattro l’etichetta di “band dei mod” comincia ad andare stretta, e lo stesso dicasi per il formato tradizionale della canzone pop; la Decca, dal canto suo, non ha nessun interesse per l’evoluzione artistica del gruppo, e si dedica unicamente alla promozione dei loro singoli. Allo stesso tempo, l’armonia tra Marriott e Lane inizia ad incrinarsi. La crisi con la casa discografica giunge al punto di non ritorno nella prima metà del ’67, quando il gruppo lascia la Decca per accasarsi con la Immediate Records, la cui politica prevede molta più libertà d’azione per gli artisti. È la premessa per la genesi del loro capolavoro: Ogdens’ Nut Gone Flake.

Ancora oggi, a decenni di distanza, ascoltarlo è un’esperienza straniante, un contatto diretto con qualcosa di alieno e familiare allo stesso tempo. La prima parte dell’album è una sequenza di brani perfetti, tutti diversi tra loro e tutti potenziali singoli: già soltanto Afterglow sarebbe sufficiente ad entrare nella leggenda. I quattro suonano al meglio del loro potenziale e Marriott raggiunge la piena maturità come voce solista: sfodera un irresistibile accento cockney in Lazy Sunday, il loro brano più celebre; si esalta nell’hard rock di Song Of A Baker e nelle strofe lascive di Rene (in questo brano le “faccine”, già avvezze ai testi scabrosi, tessono le lodi di una prostituta descritta come “la delizia dei portuali”); mette la sua firma su tutti i brani e produce l’album, sempre in coppia con Ronnie Lane.

La seconda parte del disco, se possibile, è ancora più geniale della prima: si tratta di una piccola opera rock divisa in sei brani, stilisticamente eterogenea eppure coesa, che racconta la storia di Happiness Stan, un ragazzo che dopo aver visto una mezza luna nel cielo si mette in viaggio in cerca dell’altra metà. Una favola stralunata e commovente, impreziosita dagli intermezzi parlati dell’attore Stanley Unwin, che fa da voce narrante utilizzando un “inglese nonsense” di sua invenzione (il cosiddetto Unwinese): un ulteriore tocco di classe che conferisce all’intera storia un’atmosfera onirica e surreale.

Il titolo del disco è la parodia di una marca di tabacco prodotto a Liverpool, e la prima edizione dell’album viene venduta in una scatola di latta cilindrica del tutto simile a quella del tabacco; a causa dei costi troppo elevati le edizioni successive avranno un packaging più economico, ma anche la scelta del supporto mostra chiaramente la vocazione del gruppo verso l’avanguardia e la sperimentazione. Si tratta, inoltre, del primo disco pop in cui viene raccontata una vera e propria “storia in musica”; S.F. Sorrow dei The Pretty Things, considerato il primo esempio di opera rock della storia, verrà pubblicato sette mesi più tardi; Tommy dei The Who, il disco più celebre di questo genere, è dell’anno successivo.

Ogdens’ Nut Gone Flake vende bene e ottiene ottimi riscontri da parte della critica, ma è anche l’opera che trascina il gruppo verso la fine. Marriott è frustrato dall’impossibilità di riprodurre il disco dal vivo e specialmente la seconda parte, troppo elaborata per essere riproposta fedelmente in concerto. Le tensioni interne esplodono a seguito di una tournée in Australia nel gennaio del ’68; Marriott e Lane sono ai ferri corti. I quattro sembrano incapaci di reggere la pressione che si sta accumulando su di loro (si tratta pur sempre di giovanissimi: il più anziano, McLagan, ha 23 anni) e il peso del successo. Marriott propone di introdurre nel gruppo un quinto componente, il talentuoso chitarrista dei The Herd, Peter Frampton: gli altri tre rifiutano, aumentando ulteriormente il risentimento del loro frontman. Si arriva così alla fine dell’anno e allo sciagurato concerto parigino, con Marriott che sbatte in faccia ai compagni il suo abbandono irrevocabile. Lo scioglimento viene ufficializzato a marzo del ’69, quando Marriott ha già messo insieme i pezzi della sua nuova avventura: il futuro si chiama Humble Pie.

(segue…la seconda e ultima parte sarà pubblicata la prossima settimana. Resistete!)