Per raccontarvi la storia della principessa solitaria devo partire con un lungo passo indietro, sino all’inizio del secolo.

La Lil’ Chief Records è una casa discografica neozelandese nata nel 2002. Il bellissimo nome è stato scelto dai due fondatori: Scott Mannion e Jonathan Bree. Il primo è il leader dei Tokey Tones, che Allmusic descrive così: «sticky-sweet indie-with-electronics group with very strong melodies and melt-in-your-ear vocals». Il secondo, malinconico paladino del pop made in NZ, è cofondatore dei The Brunettes, gloriosa band di inizio secolo che è stata anche in forza alla Sub Pop; è un artista fascinoso che ama esibirsi con il volto coperto dallo spandex, canta, suona diversi strumenti, compone, produce dischi e dirige videoclip; soprattutto, è il coprotagonista della nostra storia. I primi dischi pubblicati dalla Lil’ Chief sono quelli delle band di Mannion e Bree, e il primo studio di registrazione è il soggiorno dell’appartamento di quest’ultimo.

I nomi degli artisti distribuiti dalla Lil’ Chief sono evocativi quanto quello della stessa label: The Ruby Suns, The Reduction Agents, Cool Rainbows, Shaft, Edmund Cake. Queste band hanno molti componenti in comune, un po’ come accadeva a Los Angeles nella gloriosa stagione del Paisley Underground. Nel 2011 la Lil’ Chief, ormai portabandiera della scena indipendente nazionale come negli anni ’80 lo fu la mitica Flying Nun Records, lancia una giovane musicista dalla formazione classica e dotata di un timbro vocale di pura seta: Chelsea Nikkel.

Quand’è che ho cominciato ad ascoltare la musica dei coetanei? Prima era raro, oggi succede sempre più spesso; immagino che, se non divento troppo conservatore e pigro, tra qualche anno ascolterò soprattutto musica fatta da gente più giovane di me. Chelsea ha quasi la mia età: è nata ad Auckland nel 1985. Si è fatta le ossa in diverse band locali (tra cui The Macca Disciples, cover band di Paul McCartney) e ha avuto il tempo di suonare nei The Brunettes, scioltisi nel 2009. La sua carriera solista è ricompresa in un nome d’arte semplice e ambizioso insieme: Princess Chelsea.

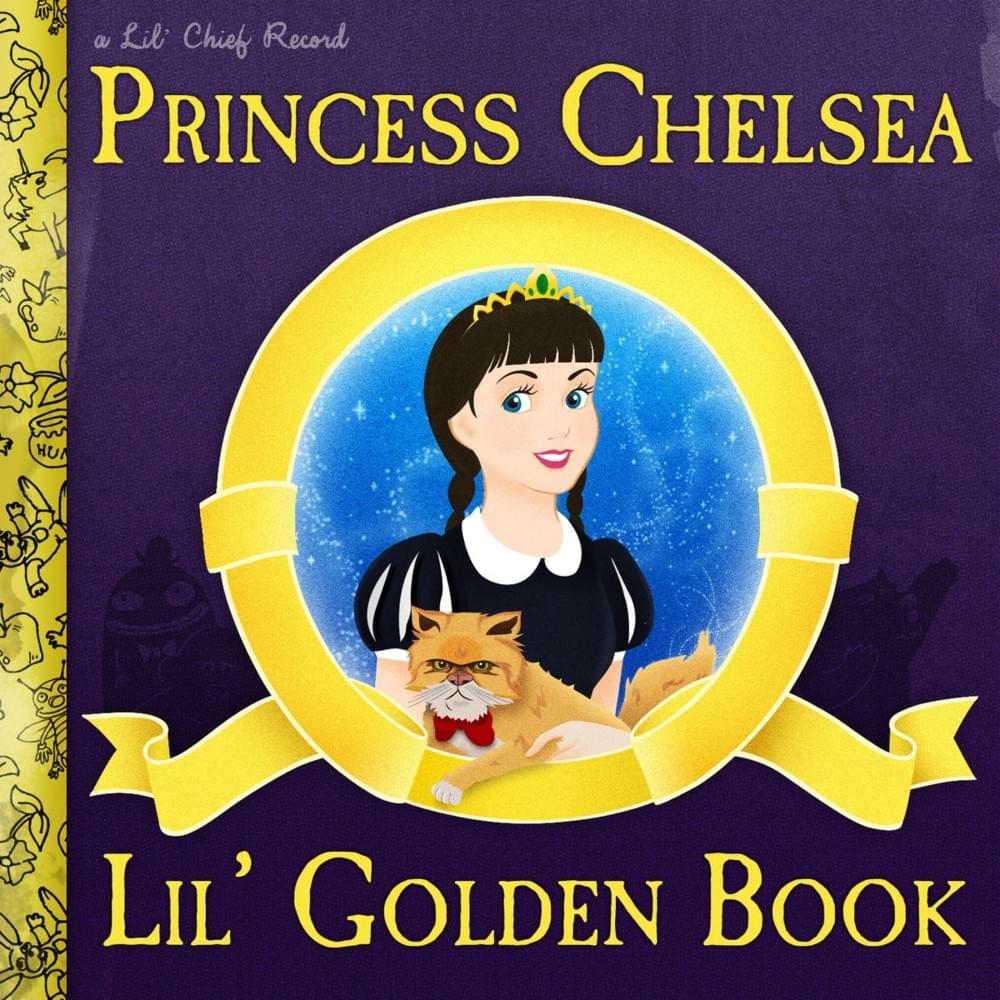

Lil’ Golden Book è il suo primo disco: un gioiellino baroque-synth-pop fatto di tante belle idee, suoni curatissimi, uno spirito un po’ naïf che per una ventiseienne all’esordio è più che giustificabile. Il titolo è un omaggio alla label e, al tempo stesso, riprende il nome della serie Little Golden Books, libri per bambini pubblicati senza interruzioni dal 1942 ad oggi.

Due mesi dopo l’uscita del disco, The Cigarette Duet viene lanciato come singolo digitale: un brano orecchiabile e accattivante quanto basta, con un eroico assolo surf firmato da Bree; il testo è un dialogo semiserio tra una fumatrice e il suo compagno, intollerante alle sigarette come solo gli ex fumatori sanno essere. Qui succede l’imprevisto: il videoclip ottiene un successo gigantesco. Ad oggi ha superato i 53 milioni di views su Youtube, e vale la pena rivederlo per constatare quanto sfuggenti siano i meccanismi che determinano il successo sul web. Un video basato sull’imponderabile capacità di Jonathan e Chelsea – e della sua terrificante parrucca rosa – di bucare lo schermo, pur essendo realizzato con un budget ridicolo. Una caratteristica ricorrente dei suoi videoclip è che quando va bene sono talmente sciatti da diventare una specie di guilty pleasure, altrimenti sono brutti e basta – una bruttezza consapevolmente inseguita, e che in qualche modo contribuisce al fascino bizzarro di questa artista apparentemente così ordinaria.

Come sarà poi per i dischi successivi, la produzione è affidata a Chelsea e a Jonathan Bree; quest’ultimo si fa carico delle chitarre, del basso elettrico e delle drum machine in tutto l’album. L’uso massiccio dell’elettronica e le linee vocali molto melodiche formano un connubio che sarà poi una costante della musica di Chelsea: il Sunday Star Times recensisce Lil’ Golden Book con l’azzeccata definizione «when cute meets creepy». La principessa si diverte a spiazzare l’ascoltatore (Monkey Eats Bananas), costruisce atmosfere giocose, pasticcia volentieri con i generi e con i cliché; l’umore che risuona tra i tasti del suo pianoforte, però, tradisce un’inquietudine che darà pieno sfoggio di sé soltanto quattro anni dopo.

Nel 2015, pubblicato da Lil’ Chief e Flying Nun, esce The Great Cybernetic Depression. Messi da parte i ninnoli da adolescente che costituivano il lato «cute» del disco d’esordio, Chelsea dà maggiore spazio a sonorità “cosmiche” e riversa sullo spartito il gelo che circonda la sua anima di principessa disillusa. Nella tenebrosa copertina è ritratta in primo piano, austera e con lo sguardo rivolto verso il basso; il suo viso è incorniciato da un frammento di cielo che sembra uno squarcio tra le nuvole, o tra brandelli di galassie. Se il pezzo più rappresentativo di Lil’ Golden Book era il chewing-gum indolente di The Cigarette Duet, il secondo album si apre sulle note di When The World Turns Grey, una sofferta sonata per pianoforte sull’abbandono e sulla fiducia tradita.

I testi insistono sui temi dell’inaridirsi dei rapporti sociali, dell’alienazione, dei sentimenti non corrisposti e non comunicati (We Are Very Happy, We Are Strangers, Is It All OK?). I riferimenti al cosmo (nei suoni e nei testi), più che a suggestioni fantascientifiche, sembrano alludere al vuoto interiore, al senso di solitudine. Chelsea se la prende con la tecnologia e con lo spirito del nostro tempo, colpevoli di scavare abissi incolmabili tra le persone («are our relationships nothing but stocks and bonds?»), e a tratti sembra un po’ lo sfogo di una anziana che rimpiange i bei tempi andati. Vale la pena soprassedere, perché The Great Cybernetic Depression è un disco splendido, ispirato ed estremamente coeso, nonostante gli ultimi due brani (su nove) siano cover: We’re So Lost, in particolare, è tratta da un disco dei Voom pubblicato dalla Lil’ Chief nel 2006. Chelsea immerge nel ghiaccio il pop-folk del brano originale e lo trasforma in una ballata lunare e commovente, uno degli apici emotivi dell’album.

Forse sulla spinta del finale di The Great Cybernetic Depression, l’anno successivo Chelsea dà alle stampe un disco fatto interamente di cover: Aftertouch. La label è ancora la Lil’ Chief; la scaletta è una stramba raccolta che comincia con nomi famosissimi (Interpol, Nirvana, Elvis, Marianne Faithfull, Beatles) e finisce con artisti semisconosciuti, neozelandesi e non. Il brano che dà il titolo al disco è di Luke Rowell, musicista conosciuto con il nome d’arte Disasteradio che qui si prende la responsabilità di firmare la terribile copertina dell’album (dov’è che finisce il brutto e comincia il “talmente brutto che fa il giro”? È una domanda che Chelsea ci induce a farci spesso).

Il disco offre qualche spunto interessante (And I Love Her è forse la rilettura più azzeccata), ma non aggiunge molto a ciò che già sapevamo. Sonorità in bilico tra gli anni ’80 e lo spazio profondo, arrangiamenti pensosi, la consueta attitudine dream pop. Un album grazioso e tutto sommato trascurabile: io, che seguo Chelsea da anni, l’ho ascoltato dall’inizio alla fine per la prima volta solo di recente, per poter scrivere queste righe con cognizione di causa.

A proposito, da quanto tempo la ascolto? Tre anni, cinque? Non saprei dirlo. È una dei tanti artisti in cui mi sono imbattuto dopo i trent’anni, soprattutto tramite l’algoritmo di Youtube, e forse per questo motivo faccio fatica a collocarla in un momento preciso. Le scoperte musicali che fai al liceo e all’università ti restano impresse con tutti i dettagli: quale canzone hai ascoltato per prima, dove eri e con chi, come te la passavi in quel momento, cosa stavi bevendo. Dopo, tutto si perde in un mare indistinto di ricordi vaghi e di “guarda di nuovo”. Forse il vero motivo per cui mi piace Chelsea è il suo raccontare con grande onestà l’età adulta della mia (e sua) generazione, fatta di spaesamento e di paesaggi sfuocati, e mi piace perché è proprio in questa indeterminatezza che l’ho incontrata.

Nel 2018 la Lil’ Chief dà alle stampe il terzo disco di Princess Chelsea: The Loneliest Girl. Non una ragazza solitaria, ma la più solitaria di tutte: già dal titolo, l’intento sembra chiaro. Eppure, ancora una volta si intuisce una contraddizione, una tensione tra opposti: la copertina ci mostra Chelsea seduta in un giardino, circondata dai fiori e vestita con un grazioso abito celeste; il titolo, impresso con un font discutibile, sembra pensato per contraddire l’immagine, oppure è l’immagine che serve a mettere in discussione il senso del titolo. Prima che questo possa indurci a una riflessione sul valore della solitudine, ci accorgiamo che gli occhi di Chelsea sono colorati di rosso come in un pessimo film horror di qualche decennio fa.

Non ho ancora capito fino a che punto questa sua passione per il trash sia intenzionale. O meglio: è 100% intenzionale, senza alcun dubbio, ma non capisco quale sia l’intenzione: sdrammatizzare? Dare una sfumatura ironica e/o volutamente dissonante alla musica e ai testi? Oppure è soltanto una sincera passione per le cose di cattivo gusto? Mi viene da propendere (e da tifare) per quest’ultima ipotesi.

The Loneliest Girl non è il tuffo definitivo nel dolore che il titolo e la successione dei due dischi precedenti potrebbero suggerire: brani come Wasting Time e The Pretty Ones (forse i due momenti più ispirati dell’album) mostrano un’indole più ironica che triste, e l’intero disco è percorso da una vena di amaro sarcasmo, che comunque è già un passo avanti rispetto al dolore inconsolabile del secondo album. È un lavoro composito e vario, più “acustico” e leggermente virato verso il rock, che mostra le diverse anime della musicista come una raccolta di immagini messe insieme senza badare troppo all’effetto complessivo: sommando tutto, somiglia più all’esordio che a The Great Cybernetic Depression – almeno per quanto riguarda l’eterogeneità dei pezzi.

Allo stesso tempo, il terzo disco potrebbe essere visto come una deviazione rispetto ai primi due: tra le tracce si intuisce una voglia di esplorare territori insoliti che non traspariva nelle pagine del “piccolo libro dorato” (o forse sì, ma con una maggiore attenzione alla coerenza interna) né ai tempi della cyber-depressione. Il risultato è un album ricco di spunti, anche se complessivamente inferiore agli altri due – forse proprio in virtù di questa mancanza di compattezza. La principessa è in cerca di qualcosa, ma lei stessa non sembra sicura di sapere cosa, forse non le interessa nemmeno arrivare ad una meta precisa.

All’inizio dell’anno compare come voce solista nel brano Kiss My Lips, singolo estratto dall’ultimo album di Jonathan Bree After The Curtains Close. Nel videoclip la vediamo al centro di un inquietante studio televisivo anni ’60, circondata da musicisti e ballerini a volto coperto (le solite maschere di spandex predilette da Bree); una diva del passato e insieme una parodia, vestita di uno splendido bianco e nero che si sposa benissimo con l’eleganza rétro della canzone.

Nella musica di Chelsea, nel suo sguardo, nella sua voce sembrano convivere due anime: una è la ragazzina dalla testa piena di fantasie barocche, di illusioni e melodie, di foto di gatti, pupazzi e vestiti; l’altra è la donna adulta, cinica e un po’ misantropa, che canta «They bitch and they moan / And tell anyone that’s home / About their fucking shit» (Too Many People). Non c’è conflitto, non c’è incoerenza, o almeno non in questa epoca. I figli degli anni ’80 abitano in un mondo che è cambiato troppo in fretta: hanno fatto appena in tempo a conoscere quello vecchio, così che ne hanno nostalgia ma non riescono a prenderla sul serio; fingono di capire quello nuovo, fatto di comunicazioni velocissime ed enormi spazi vuoti, e per ingannare il vuoto indossano ciò che capita, senza curarsi né degli abbinamenti né delle contraddizioni. Così è Chelsea, la principessa solitaria: con i fiori tra i capelli e il vestitino di raso, a spasso tra le tombe e i rottami.